Séquence - L'Asie du Sud et de l'Est - Les défis de la croissance démographique et économique

Séances 1 - Les défis des

croissances économiques et démographiques en Asie du Sud et de l'Est

Cours en autonomie: La classe est divisée en deux

groupes, et dans chaque groupe, les élèves travaillent par binômes.

Groupe 1 page 332 en appui du A page 334 - le défi de

la croissance démographique

- Présenter le document et de ses limites

- Traitement du sujet donné à partir du document en I)

et en II) saisie des limites

Groupe 2 page 333 en appui du B page 334 - le défi de

la croissance économique

- Présenter le document et de ses limites

- Traitement du sujet donné à partir du document en I)

et en II) saisie des limites

Cours dialogué: Reprise et mutualisation orale

Présentation contextualisée des documents

Enoncé des sujets

Problématisation

Cadre spatial de l'Asie du Sud et de l’Est: Ce sujet exclu une partie de

l’Asie: l’Asie centrale (anciennes républiques soviétiques,

Afghanistan, Iran et Pakistan, ouest de la Chine, nord de l’Inde) et la

partie orientale de la Russie.On entend par Asie de l’Est, l'Asie orientale. Il

existe plusieurs définitions de ce qu’est l’Asie orientale, plus ou moins

larges (prenant ou non l’Asie du Sud -Est notamment). On prend ici en compte

l’Asie du Sud

-Est. Pour ce qui est de l’Asie du Sud,on y ajoute le sous-continent indien.

-Est. Pour ce qui est de l’Asie du Sud,on y ajoute le sous-continent indien.

I) Les défis de la croissance

démographique en Asie du Sud et de l'Est

- A) L'Asie du Sud et de l'Est présente les plus grands foyers de peuplement mondiaux et des croissances démographiques aussi fortes que différenciées, accroissant les inégalités de répartition à l'échelle régionale.

- B) Une fécondité différenciée à l'échelle de l'Asie du Sud et de l'Est montre une entrée dans la transition démographique plus ou moins tardive.

- C) La maîtrise de la fécondité et la situation de chaque Etat face à la croissance et à la transition démographiques permettent de mesurer le développement et l'ampleur des différents défis à relever.

II) Les défis de la croissance économique

en Asie du Sud et de l'Est

- A) L'Asie du Sud et de l'Est offre une croissance économique parmi les plus fortes du monde qui montre sa forte intégration récente dans la mondialisation.

- B) Cette croissance est pourtant très inégalement partagée et différenciée, montrant de profonds écarts de développement, tout en s'expliquant par des stratégies et des modèles de développement divergents qui rendent l'Asie du Sud et de l'Est plus ou moins attractive.

- C) Cette forte croissance, au delà de ses différences et des écarts constatés, n'est poutant pas sans poser de nombreux défis.

Proposition 2:

I) La croissance démographique en Asie

II) la croissance économique en Asie du Sud et de l'Est

III) Les défis posés par la croissance démographique

et économique en Asie

Proposition 3:

I) Des croissances économiques et démographiques

fortes, différenciées et inégales en Asie du Sud et de l'Est.

II) Les problèmes et limites posés par ces croissances

fortes et différenciées marquent les différences de développement et

d'intégration de l'Asie du Sud et de l'Est.

III) Les défis posés pour l'Asie du Sud et de l'Est

par ces croissances fortes et différenciées.

Supports de correction complémentaires au livre à

reprendre :

OU

Travail à faire pour mercredi 1er mars

1) - Apporter par groupe, SOUS

FORMAT NUMÉRIQUE et SOUS FORMAT PAPIER disponible, le plan

de composition obtenu à partir des plans ci-dessus et du livre ainsi que

l'introduction et la conclusion.

2) - Apporter votre fiche sous forme de tableau numérique disponible en classe et présentant de manière comparative, les grands indicateurs de la Chine et du Japon d'aujourd'hui :

- Population et rang mondial

- Superficie et rang mondial

- Densité, idh et rang mondial

- Espérance de vie et rang mondial

- RNB-PIB-PNB et rangs mondiaux

- Taux de croissance et taux de chômage

- Type de régime politique et dirigeant politique

actuel

- Dirigeants politiques actuels

- Indice de performance environnementale

- Nombre de touristes

- Cinq plus grandes villes avec population

Supports de recherche:

www.populationdata.net,

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/chine/presentation-de-la-chine ,

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/japon/presentation-du-japon/

et https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html

www.populationdata.net,

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/chine/presentation-de-la-chine ,

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/japon/presentation-du-japon/

et https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html

Travail à faire pour vendredi 3 mars

1) - Évaluation possible de connaissances

sur :

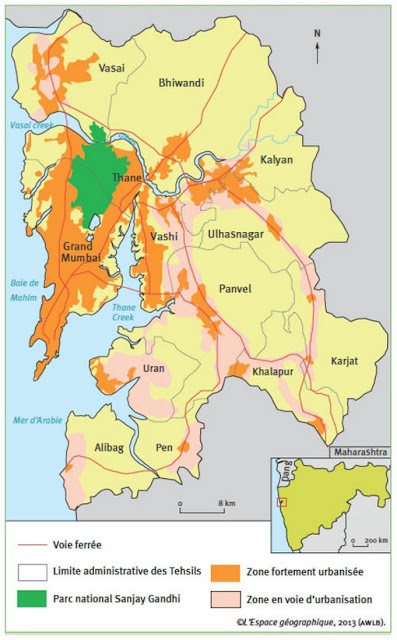

- l'étude de cas de Mumbai

- les défis de la croissance démographique et économique en Asie du Sud-Est

Supports de révision en plus du livre :

ET

- la Chine et le monde depuis 1949

(Chiffres et ordres de grandeur, dates, acteurs, notions et éléments du plan sont à maîtriser)

Travail pour mardi 7 mars

Produire un croquis présentant à partir du travail

réalisé cette semaine en classe et mis en ligne, une réponse au sujet : Mumbai

: inégalités et dynamiques territoriales

Eléments

documentaires pour vous aider et utiliser le plan construit en classe:

ET

Support :http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/fileadmin/user_upload/histoire_geo/PDF/fond_Mumbai.pdf

Reprise et mutualisation

Introduction

I) Les défis de la croissance démographique en Asie du Sud et de l'Est

- A) L'Asie du Sud et de l'Est présente les plus grands foyers de peuplement mondiaux et des croissances démographiques aussi fortes que différenciées, accroissant les inégalités de répartition à l'échelle régionale.

Un des foyers de peuplement les plus anciens du globe

mais aussi l’un des plus importants du monde

60% de la population mondiale – 3,8 milliards

d’hommes-, présence de deux Etats milliardaires en hommes – Inde et Chine pour

2,5 milliards d’habitants)

C’est un des foyers qui connait l’une des croissances

les plus notables depuis 1950. Cette croissance reste forte même si la majeure

partie des États qui constituent cette aire régionale ont achevé leur

transition démographique.

Une répartition inégale et différenciée de la population en Asie du Sud et de l’Est:

- Etats les plus peuplés : Chine, Inde, Indonésie, Pakistan, Bangladesh, Philippines, Japon. Inégalités de répartition de population à l’échelle régionale et continentale.

Une répartition inégale et différenciée de la population en Asie du Sud et de l’Est:

- Etats les plus peuplés : Chine, Inde, Indonésie, Pakistan, Bangladesh, Philippines, Japon. Inégalités de répartition de population à l’échelle régionale et continentale.

Population est massivement concentrée sur le

continent, vers les Etats littoraux de l’Océan indien, plus particulièrement en

Asie du Sud.

- B) Une fécondité différenciée à l'échelle de l'Asie du Sud et de l'Est montre une entrée dans la transition démographique plus ou moins tardive.

Des dynamiques de population différenciées et inégales à l'échelle régionale qui permettent de distinguer des inégalités de croissance démographiques (indice de fécondité variables) entre États

Une majorité d’États a un indice de fécondité

supérieur à 2 enfants par femme et se trouvent principalement en Asie du

Sud.

On constate également la présence d’États ayant un

indice de fécondité inférieur à 2 enfants par femme, c’est le cas de la Corée

du Sud, du Japon, de la Chine et de la Thaïlande. Ces derniers résultats sont

liés à des politiques visant à contraindre ou restreindre le nombre de

naissances afin de réguler la démographie et de permettre une accession plus

rapide à la dernière phase de la transition démographique. La seule exception

se trouve être le Japon et les centres des grandes villes littorales chinoises

fortement reliées à la mondialisation. Le fait d’enfanter représente un coût

élevé et s’impose comme un vrai choix de vie pour des femmes asiatiques qui ont

un accès plus important au marché du travail depuis l’après guerre.

Si pour les États présentant un indice de fécondité supérieur ou très supérieur à 2, les sociétés concernées vont voir leur population croître; pour les autres Etats, on assistera au contraire à une stagnation voire à une diminution de la population, avec un vieillissement de cette dernière (Chine, Japon, Singapour). Cela posera des défis en termes de compétitivité et dynamisme, gestion des systèmes de retraite et des régimes d’immigration.

Si pour les États présentant un indice de fécondité supérieur ou très supérieur à 2, les sociétés concernées vont voir leur population croître; pour les autres Etats, on assistera au contraire à une stagnation voire à une diminution de la population, avec un vieillissement de cette dernière (Chine, Japon, Singapour). Cela posera des défis en termes de compétitivité et dynamisme, gestion des systèmes de retraite et des régimes d’immigration.

- C) La maîtrise de la fécondité et la situation de chaque Etat face à la croissance et à la transition démographiques permettent de mesurer le développement et l'ampleur des différents défis à relever.

La maîtrise de la fécondité et la situation de chaque

Etat face à la croissance et à la transition démographiques permettent de

mesurer leur niveau de développement et d'établir un gradient à l'échelle

régionale

Le défi posé par la prospective et les perspectives

démographiques pour 2050:

Cet espace va connaître une croissance démographique forte mais là encore différenciée selon les ensembles qui composent l’Asie du Sud et de l’Est.

Inde et Chine resteront deux Etats milliardaires mais leurs courbes démographiques vont se croiser d’ici à 2050, laissant l’Inde achever sa transition démographique tout en devenant la démocratie et l’Etat le plus peuplé du monde.

Ailleurs, on assistera à une croissance différenciée, l’Asie de l’Est va continuer sa croissance tandis qu’elle ralentira en Asie méridionale et orientale.

Conclusion partielle: l’enjeu démographique en Asie du Sud et de l’Est est important aux échelles régionale, continentale et mondiale. Il consolidera le poids de l’Asie dans le monde, tout en faisant de l’Inde l’Etat le plus peuplé d’ici à trois décennies.

Cela soulèvera des questions sociales et politiques cruciales qui toucheront aux écarts de développement et de richesse dans les Etats concernés mais aussi aux infrastructures et aux perspectives de croissance et de compétitivité des économies asiatiques.

Cet espace va connaître une croissance démographique forte mais là encore différenciée selon les ensembles qui composent l’Asie du Sud et de l’Est.

Inde et Chine resteront deux Etats milliardaires mais leurs courbes démographiques vont se croiser d’ici à 2050, laissant l’Inde achever sa transition démographique tout en devenant la démocratie et l’Etat le plus peuplé du monde.

Ailleurs, on assistera à une croissance différenciée, l’Asie de l’Est va continuer sa croissance tandis qu’elle ralentira en Asie méridionale et orientale.

Conclusion partielle: l’enjeu démographique en Asie du Sud et de l’Est est important aux échelles régionale, continentale et mondiale. Il consolidera le poids de l’Asie dans le monde, tout en faisant de l’Inde l’Etat le plus peuplé d’ici à trois décennies.

Cela soulèvera des questions sociales et politiques cruciales qui toucheront aux écarts de développement et de richesse dans les Etats concernés mais aussi aux infrastructures et aux perspectives de croissance et de compétitivité des économies asiatiques.

II) Les défis de la croissance économique en Asie du Sud et de l'Est

- A) L'Asie du Sud et de l'Est offre une croissance économique parmi les plus fortes du monde qui montre sa forte intégration récente dans la mondialisation.

L’Asie du Sud et de l’Est est l’espace régional qui offre la croissance économique la plus importante depuis le début de la décennie 2010. Ainsi, en 2012, 13 Etats présentent une croissance supérieure à 5%, c.-à-d. à la croissance mondiale.

Elle rassemble la 2e économie mondiale (Chine), la troisième (Japon), la onzième (Inde) et la quinzième (Corée du Sud). Elle compte en son sein, deux émergents faisant partie des BRICS. On comptera également dans cet espace, des économies en plein essor : Indonésie, Vietnam, Singapour, Philippines.

Malgré ses inégalités de richesses et de développement, cet espace est très majoritairement extraverti et relié aux flux de la mondialisation: la Chine est « l’Atelier » voire « l’Usine du monde », l’Inde s’est spécialisée dans la production de haut niveau et la formation d’ingénieurs ce qui en fait le « bureau du monde », tandis que nombreux sont les États alentours à à avoir développé une capacité industrielle importante (textile, électronique, biens de consommation courante…).

Cet ensemble est un des espaces à avoir attiré le plus d’IDE depuis les années 2000; son niveau de développement actuel fait naître des sociétés de consommation en gestation qui à terme, devraient se transformer en marchés intérieurs forts et réorienter les productions vers l’intérieur afin de ne plus être aussi dépendants des États développés et acheteurs que sont les E-U et l’UE.

- B) Cette croissance est pourtant très inégalement partagée et différenciée, montrant de profonds écarts de développement, tout en s'expliquant par des stratégies et des modèles de développement divergents qui rendent l'Asie du Sud et de l'Est plus ou moins attractive.

Néanmoins, cet espace en termes de PIB est fortement

contrasté. On distinguera les pays continents émergents que sont l’Inde et la

Chine, puis les économies coréennes et japonaises plus anciennement

développées; enfin, deux autres groupes se distinguent: les territoires sous

influence chinoise appartenant à la façade littorale de l’Asie du Sud Est (de

Taïwan à Singapour, tout en incluant l’Indonésie) sont ceux qui vont profiter

de la mondialisation et de ses flux. L’autre groupe à distinguer est composé

d’États du sud du continent indien en retrait et moins intégré à la

mondialisation (Pakistan, Bangladesh, Birmanie (Royaume du Myanmar), Sri Lanka.

- C) Cette forte croissance, au delà de ses différences et des écarts constatés, n'est pourtant pas sans poser de nombreux défis.

Les défis posés par les écarts de développement et

inégalités de richesse avec une pauvreté encore extrême

- Les conséquences des inégalités et problèmes

démographiques:

vieillissement de la population en Chine et problème des retraites, déclin

démographique (Japon) et diminution de la natalité (Singapour, métropoles

chinoises…), déséquilibre du sex-ratio dans les Etats à natalité contrôlée

(Inde et Chine), besoin de maîtriser la natalité dans les Etats n’ayant pas

encore achevé leur transition démographique mais aussi besoin de former et de

créer les emplois pour cette jeunesse nombreuse.

- La nécessité de repenser le modèle de développement asiatique du fait de sa non durabilité

Du point de vue des ressources et de l'environnement : gestion des ressources,

dégradation, artificialisation et fragilisation des environnements, pollution

Du point de vue de la satisfaction des besoins

fondamentaux et de la répartition des richesses: question énergétique, répartition

des richesses

Du point de vue de la gouvernance politique

Du point de vue économique

- Modèle productif à diversifier, à réorienter vers des productions plus qualitatives et appuyées sur une R&D plus active

- Création de marchés intérieurs et d’une classe moyenne susceptible de consommer en nombre

- Modèle productif à diversifier, à réorienter vers des productions plus qualitatives et appuyées sur une R&D plus active

- Création de marchés intérieurs et d’une classe moyenne susceptible de consommer en nombre

Conclusion